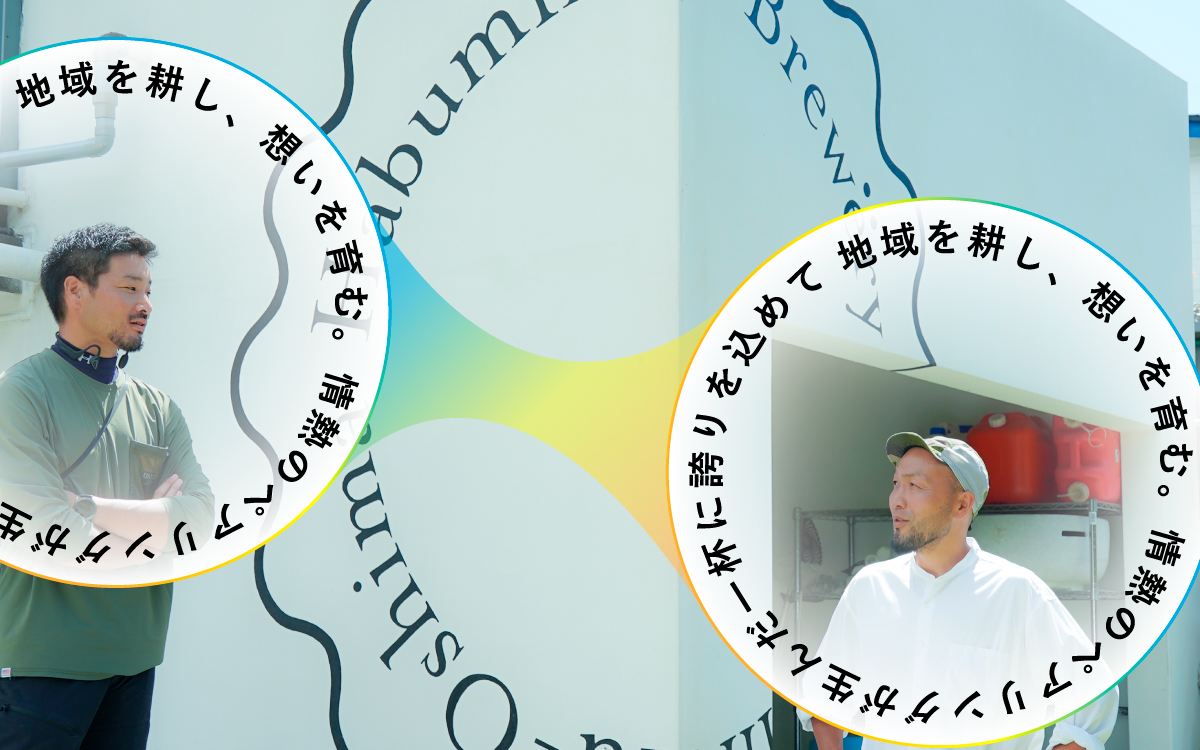

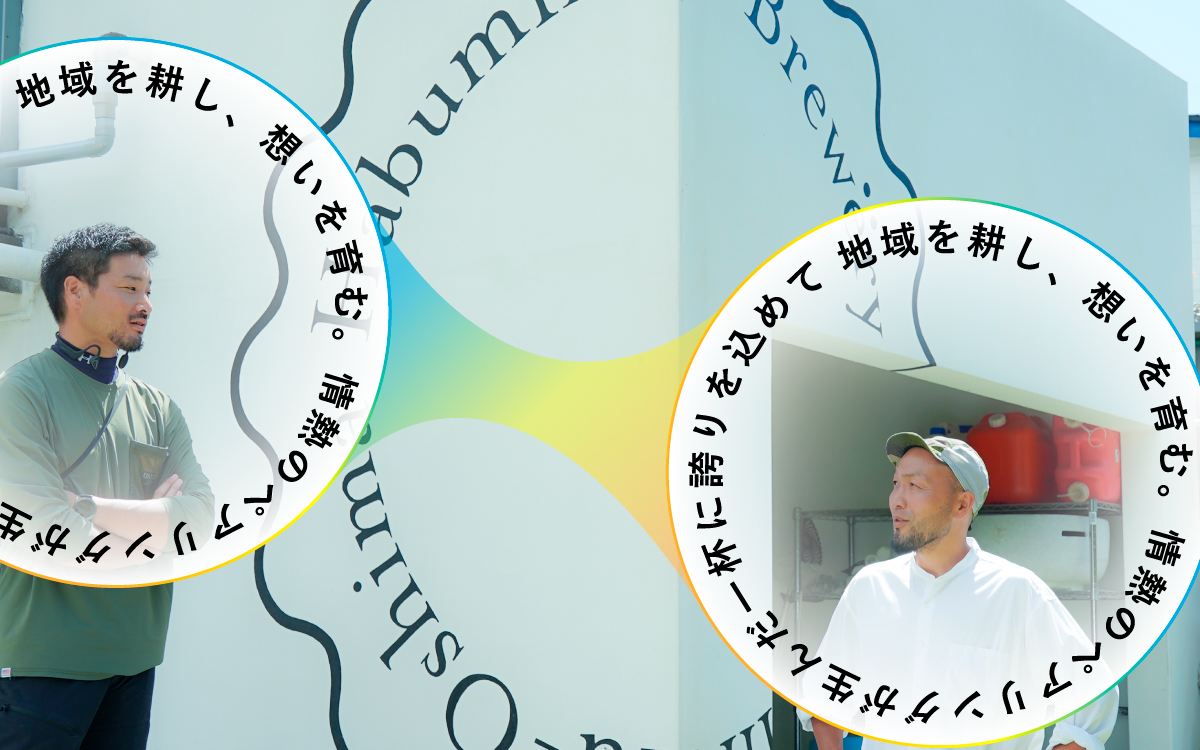

地域を耕し、想いを育む。情熱のペアリングが生んだ一杯に誇りを込めて

伊豆大島の火山が育んだ土壌で育った香り豊かなアロマホップを使った、特別なクラフトビール『Habuminatö Brewëry(ハブミナト ブルワリー)』が、2024年7月に誕生しました。

焼酎文化が根付くこの島で、「焼酎を飲めない方々にも、大島を感じられる一杯を届けたい」と語るのは、波浮港醸造の代表・吉本浩二さん。波浮港で個性的な宿や商店を営んできた吉本さんが、次に挑戦したのは、ビールづくりでした。

そしてこの挑戦を支えるのが、元教員であり、現在は明日葉やハーブなどを育てる農家として島に根ざして暮らす駒村さんです。

自然と向き合い、土地に根ざす暮らしを選んだ二人の出会いから、“大島らしい”クラフトビールが生まれました。

今回は、島という環境で自分らしいキャリアを築いてきたおふたりに、コラボのきっかけやビールに込めた想い、そして暮らしの中で育まれてきた「自分らしさ」について、お話を伺ってきました。

ホップがつないだ、二人の出会い

「大島の素材を使って、島らしいビールをつくりたい。」

そう考えていた吉本さんが、最初に探したのはホップを育ててくれる農家さんでした。

吉本さん:「一番最初に駒村さんと、もう一人の農家さんに話をしにいきました。そしたら、駒村さんにしっかり断られて(笑)」

駒村さん:「そもそもホップが大島で育つのかもわからなかったし、設備投資をしても結局うまくいかないとかあったら大変。とにかくお金にならないなと思って断りましたね。」

その後、吉本さんはもう一人の農家さんと準備を進める中で、駒村さんの気持ちに少しずつ変化が生まれていきます。

駒村さん:「ちょうどその頃、知り合いのハーブ農家さんが大島に来てくれて。ホップもハーブの仲間だよって教えてくれたんです。その頃からハーブの仲間であれば、いろいろと活用できそうだなって、そこから、”もしかしたらできるかも”って思えてきました。それに、単純に“自分の育てたホップでビールが飲めるっていいな”と思って。儲けとか関係なく、楽しそうだなって。やっぱり受けてみようと思いました。」

そして2024年夏、待ちに待った『Habuminato Brewery』が誕生。

「風待ちのIPA」「夕陽のヴァイツェン」「島の香りペールエール」など、島の風景を感じさせるネーミングと海に映える青い瓶が印象的なクラフトビールです。

吉本さん:「大島の印象的なシチュエーションとペアリングして楽しんでもらえたらいいなと思ったんです。僕にとって、ビールはコミュニケーションツールのひとつなので。

『大島のビール』というだけで会話のネタになったり、出会いのきっかけになってくれたら嬉しいですね。」

違う道を選んでも、「自分らしさ」は変わらない

実は、おふたりとも、今の仕事とはまったく異なるキャリアの持ち主。

吉本さんは、かつてファッションデザインの世界で働いており、駒村さんは教員として教壇に立っていました。

駒村さん:「教員の仕事に慣れてきた頃、周りの先輩たちを見て、この先の人生が見えちゃったような気がしました。自分の力で変えられることと、変えられないものがあるという感じがしてて、このまま組織にいるのは自分に合っていないかもと感じるようになりました。」

そんな違和感の先に見えてきたのは、誰かに決められたレールではなく、自分で敷く道。

駒村さんは、島で農業という新たな仕事に挑みながらも、「今の方がストレスが少ない」と語ります。

駒村さん:「自分の挑戦が失敗しても『しょうがないか』と切り替えられるようになったし、教員時代に比べてずいぶん心が軽くなりました。それに、生徒や保護者、先生たちと関わった経験があるからこそ、今も地域のいろんな世代の方々と話すときに、自然と意識していることがあると思います。」

吉本さん:「駒村さんは、地域の中でもいろんな人とちゃんとコミュニケーションが取れる。伝え方ひとつで物事ってよくなるんだけど、それが自然にできる人だと思います。」

吉本さん自身も、前職で精神的なストレスによりどん底を経験した末、大島へのUターンを決意したといいます。

吉本さん:「大島に帰ってこようと思った時に、逃げるような戻り方はしたくなかったんです。でも、波浮港でカフェ「Hav Cafe」を営む寺田さんがトラベルジャーナリストとして当時大島で開催した講演を聞いたときに、大島の持つポテンシャルに気づいて、“この場所で前向きに挑戦していけるかもしれない”と思えました。

そこがターニングポイントになって、やるなら自分らしいことを、と『コミュニケーション』を軸に据えて宿や商店、ビール事業に取り組んでいます。」

自分の選択を大吉にしていく

取材の終盤、吉本さんはこんな言葉を残してくれました。

吉本さん:「“大吉の会社”なんて世の中には存在しないんですよ。だいたいが“中吉”の会社。でも、その中でどう働くか、自分自身の判断や価値観を持って選択していきながら、いかに“大吉”にしていけるかが大事なんだと思っています。」

それぞれ違う道から始まったふたりのキャリアは、島との出会いによって、大きく開かれていきました。

自分にとって何が大切か。どんな環境なら、心地よくいられるのか。

そんな問いと向き合い、自らの軸をもとに選ぶ生き方によって、きっと「自分らしさ」はかたちづくられていくのだと感じます。島という場所は、そんな自分らしさを受け止め、育ててくれる土壌なのかもしれません。

Let's Share

この記事をシェアするRelated articles

関連記事

消えゆく島の養鶏業を守るべく、新たな担い手を

今回ご紹介する篠原養鶏さんは1,500羽ほどが飼育できる島内では比較的大きな規模の鶏舎を所有する数少ない養鶏業者さんです。しかしながら、事業主である篠原さんが数・・・

2023/05/31

次世代の離島農業のスタンダードを作る。みんなで育てるシェアファーム事業

「農業は重労働で、不安定な仕事」というイメージから、全国的に農業の担い手不足が深刻化しています。大島でも一次産業の担い手は減少しており、平成30年の大島町町勢デ・・・

2024/07/11