椿とめぐる風土 – 伊豆大島の「らしさ」と椿の価値を探る

第70回伊豆大島椿まつりの新たな挑戦

記念すべき第70回目の開催となった伊豆大島椿まつりは2025年2月2日から3月16日の43日間にわたって開催されました。今回、長年メイン会場として親しまれてきた都立大島公園椿園の椿プラザから、元町港船客待合所へと場所を移したことを受けて、私たちTIAMがメイン会場における企画・ディレクションを、トウオンデザインが制作を担当しました。

第70回という節目にあたり、私たちは今回の椿まつりのテーマを『椿とめぐる風土 – 椿と人が育んできた暮らしの風景をたどる旅』としました。このテーマには、私たちが椿まつりを通じてどうしてもお伝えしたい、そして未来へ届けたい大切な想いが込められています。

伊豆大島の「風土」を紐解く

その土地を訪れたいと思う根底には、きっとその土地の「らしさ」に触れたいという動機があるはずです。そして、その「らしさ」を深く掘り下げていくと、「風土」に行き着くと私たちは考えています。風土とは、地理的な位置から決まる気候や地質、植生などの自然環境と、長い時間の中でその土地の人々の暮らしや営みから育まれてきた歴史・文化・風習が組み合わさることで生まれる、その土地固有のイメージです。

では、伊豆大島の「らしさ」、そして大島の「風土」とは一体何でしょうか。

火山島で生きる人々の暮らし

かつて、四方を海に囲まれた離島である大島での暮らしは、苦労の絶えないものでした。特に、火山島ゆえに湧水に恵まれず川もない島では、水は生命に関わる貴重な資源だったのです。廻船や漁業に多く従事していた男性に代わり、島の中での仕事は主に女性たちの役割でした。彼女たちは、わずかな水源や海辺で塩分の強いハマンカー(共同井戸)から水を運び続けました。水汲みだけでなく、牛の飼料となる萱を刈ったり、燃木を拾ったりと、島の女性たちは本当によく働いたのです。

伊豆大島の伝統風俗である「アンコさん」は、そんな火山島という厳しい自然環境の中で生き抜くために生まれた独特なスタイルであり、逞しくもしなやかに生き抜いた美しい女性の姿の象徴として、今も島で愛されています。

「働く木」としての椿

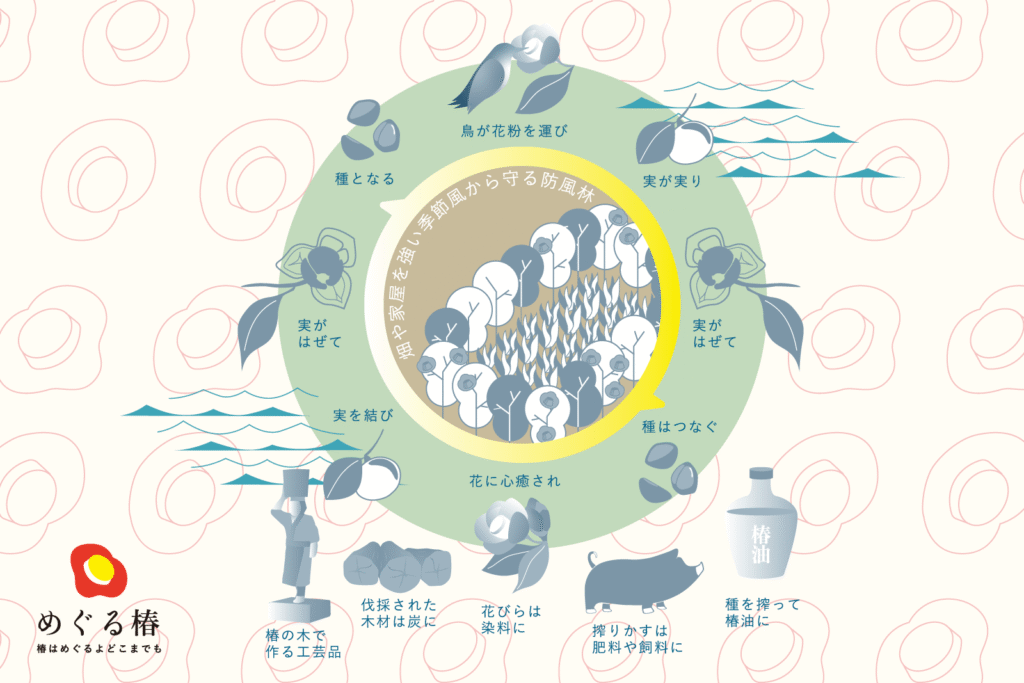

そして、「椿」もまた、人々の暮らしと深く結びついていました。椿は単に美しい花を咲かせるだけでなく、「働く木」として、その全てが余すことなく大切に活用されてきたのです。

例えば、アンコさんの美しい黒髪を艶やかに保つのに椿油が使われただけでなく、椿の木は離島特有の強い風や台風から家や畑を守る防風林として植えられました。椿の実は今も愛される特産品「椿油」として重宝され、間伐された木材は椿炭として利用され、花は染物の原料になったり、散った後も肥料として利用されたりと、文字通り椿は人々の暮らしを支える「生活の木」でした。

循環する椿の恵み

椿油が産業として広まったのは江戸時代と言われており、天ぷらを食べる食文化とともに人々の生活に入り込んできました。化粧用としては実に平安時代まで遡り、当時の貴族たちの間で重宝されたようです。また、切った木も無駄にしたくないという想いから、捨てることなく、有効活用してきた椿。肥料として畑にまいたり、炭にしたりと余すことなく活用されてきました。椿は、人々の営みの中で、油や炭、肥料となり、絶えず循環しながら大島の人々を支えてきたのです。

椿にとっての「楽園」、伊豆大島

では、なぜこれほどまでに椿が大島に根付き、人々の暮らしと深く関わってきたのでしょうか。それは、大島が椿にとって「楽園」とも呼べる特別な場所だからです。大島には、自生と植林合わせておよそ300万本もの椿が咲き誇ると言われており、特に日本古来のヤブツバキが多く見られます。

Photo by Yoshiyuki Nachi

ヤブツバキにとって、夏涼しく冬暖かい温暖な気候と、火山噴火で堆積した粗い土壌による水はけの良い大地は、非常に適した環境です。さらに、年間降水量も本土より多く、十分な水を欲しがるヤブツバキの性質に合っています。こうした環境のおかげで、伊豆大島の椿は日本一早く咲くと言われています。また、森に棲むメジロやヒヨドリが椿の蜜を吸いに来ることで花粉が運ばれ、多様な椿が育まれています。それはまさに、大島の風土が椿を育み、椿が大島の風土を彩ってきた歴史そのものです。

第70回椿まつりで伝えたかったこと

今回の椿まつりを通じて、私たちが最も伝えたかったこと、届けたかったこと。それは、この大島の「風土」と、そこで椿と人々の営みが相互に関係しあい、生み出してきた地域の価値です。人々に支えられてきた椿の姿、そして椿に支えられてきた人々の暮らしの風景。それは、島に暮らす人々にとっては日常の何気ない風景かもしれませんが、その背景には脈絡と受け継がれてきた「生きている地域の姿」が広がっています。

火山島という独特な風景の中で、椿と人との関わり合いの中から生まれ、育まれてきたこの「生きている地域の姿」を垣間見ること。それが、今回のテーマである『風土』への入り口だと考えました。単に美しい椿の花を見るだけでなく、椿と人との歴史、そして椿がどのようにこの島の暮らしを支えてきたのかを知っていただく機会を作りたかったのです。それは、過去から続く循環を理解し、新たな時代に合わせてその循環を再び回し始めることの重要性を示すことでもあります。山の循環、山から海への循環、産業と環境の循環。これらを回すことは、未来にとって非常に大きな役割を果たすと信じています。

会場構成への想いと今後の展望

この想いを形にするため、メイン会場となった元町港船客待合所では、訪れる方々が『風土』への入り口を感じられるような会場構成を検討しました。会場の中央には、椿との関わり合いの中から生まれてきた様々な展示物を配置することで、まるで椿の森の中を彷徨うように、そこで得られる芳醇な情報に探求心がくすぐられるような空間を目指しました。

Photo by Yoshiyuki Nachi

そして、これらのメッセージを凝縮し、より多くの方に直感的に感じていただけるよう、コンセプトムービーを制作しました。ムービーでは、椿がどのように大島の暮らしに寄り添い、人々と共に歩んできたのか、その歴史はもちろん、現在進行形で椿と向き合っている方々を中心に焦点をあてることで、この先の未来にも光を照らしています。ぜひ、記事と合わせてご覧いただけたら嬉しいです。

伊豆大島という素晴らしい場所で育まれた「椿とめぐる風土」。第70回という記念すべき椿まつりを通じて、その一端でも多くの方にお届けできていれば幸いです。今回の開催にあたり、多大なご協力を賜りました関係者の皆様に心より感謝申し上げます。

今後も、伊豆大島をはじめとした東京諸島の豊かな風土と、そこで育まれる文化や営みについて、様々な角度から発信してまいります。どうぞご期待ください。

Let's Share

この記事をシェアするRelated articles

関連記事

私にしか描けない、故郷のマンガを届けたい

2023年5月にコワーキングスペースWELAGOが誕生しました。開所1周年を迎えたこの場所は、ワーケーションの拠点として島外の人を集めるだけでなく、地元の団体の・・・

2024/09/02

シマジマトークで垣間見た島暮らしのリアル

2023年1月20日に東京ポートシティ竹芝まちづくりプラザにて開催された『とうきょうシマジマDialogue』。東京諸島への玄関口である竹芝から、対話を軸に東京・・・

2023/02/02