「REGENERATIVEー未来へつなぐ旅の兆し」を振り返る

Izu-Oshima Co-Working Lab WELAGOをメイン会場に島しょ地域の自然資源を活かした体験型・交流型アクティビティ創発を目的とした伊豆大島2DAYSワークショップ(2023年10月28日・29日)及びパネル展示(2023年10月23日〜11月3日)を実施しました。今回はそんなワークショップ・パネル展示を企画するに至った経緯について振り返りながら、企画の中心テーマとして掲げた「REGENERATIVE」に込めた想いや展示パネルの内容についてご紹介したいと思います。

その前に、まずは伊豆大島2DAYSワークショップの様子を伝えるダイジェスト動画をご覧ください。イベント全体の雰囲気や参加された皆さんが真剣に取り組まれている様子が伝わってくると思います。

なお、伊豆大島にて実施した2DAYSワークショップの様子についてはNATURE TOKYO EXPERIENCEの公式サイトに詳しいレポートが掲載されているので、そちらをご覧ください。

「REGENERATIVE―未来へつなぐ旅の兆し」ワークショップレポート

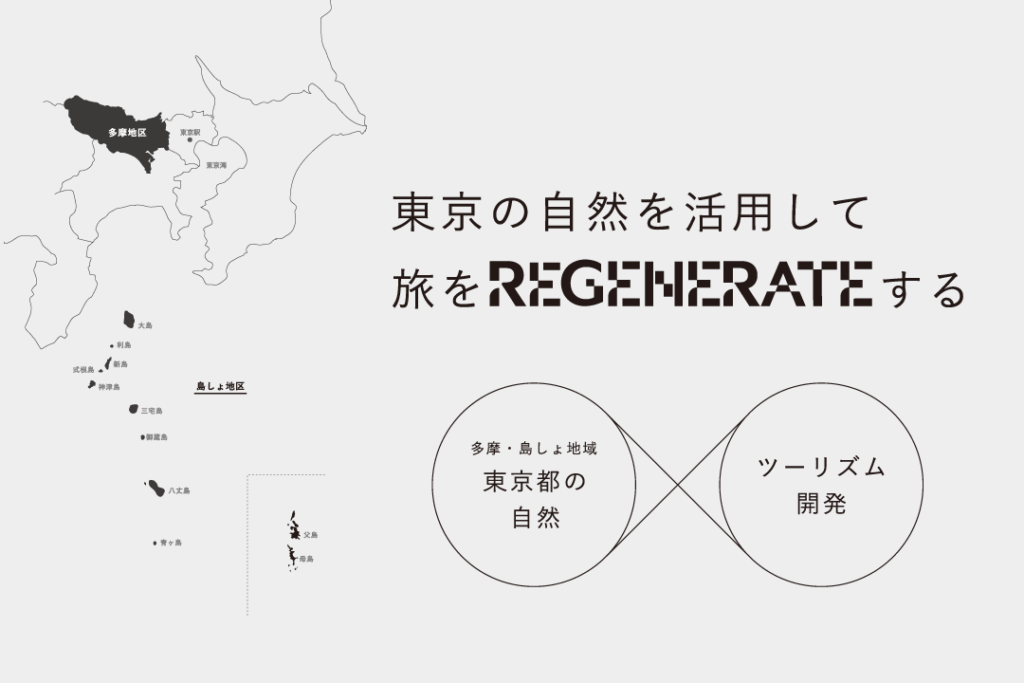

「東京」というと、「高層ビルがそびえるビジネスの中心地」というイメージを抱く方が多いかもしれません。けれども、東京の多摩地域や島しょ地域は自然資源や地域資源に恵まれており、それらに根差した土地の歴史、文化が息づいています。そのような魅力を発信するコンテンツとして、地域社会に貢献できるような体験型・交流型のツーリズムが求められています。

東京の自然を活用して旅をREGENERATEする

多摩・島しょ地域において、東京ならではの自然エリアに注目し体験型・交流型の新たなツーリズムを開発・支援しているNATURE TOKYO EXPERIENCEよりお声がけいただき、東京の島における自然資源を活用した新しいツーリズムについて考えるプロジェクトを実施することになりました。

ちょうどお話を頂いた頃は個人的に「REGENERATIVE(リジェネラティブ)」というキーワードが気になっていて、今回の企画においてもテーマ性を持たせた取り組みとして使えるキーワードになるのではないかと考えました。

「REGENERATIVE」は自然環境が本来もつ生成力を起点とした「再生」の意味合いを持つ言葉であり、一方で、関連する言葉に「 SUSTAINABLE(サステナブル)」という言葉がありますが、こちらは「継続」を意味しており、あくまでも今ある環境や状態を維持する、といった意味合いが強く、昨今の地球温暖化をはじめとした気候変動や経済合理性を追求した結果引き起こされている社会システムの歪みといったマイナスの方向からプラスのベクトルへと転ずるためには「REGENERATIVE」という言葉が持つ再生力や生成力がポイントになるのではないかと考えています。さらに東京の自然資源を活用したツーリズムを考えていくにあたり、地域ならではの自然資産や文化的資産の生成的循環を含めたツーリズムを強く意識していくことで、国立公園に指定されている豊かで貴重なこのエリアを将来世代にわたって継続的且つ発展性あるエリアとして繋いでいくことの大切さに気づくためのひとつの機会にできたらと考えました。

というわけで、「REGENERATIVE」を主要テーマとして掲げて未来へとつなげていくこれからのツーリズムのあるべき姿を考えていくべく、本プロジェクトはスタートしました。

REGENERATIVEな旅とは

そこで、まずは自然環境が本来もつ生成力を起点とした「再生・回復」の意味合いをもつ「REGENERATIVE」を起点に、自然資源や地域資源の活用はもちろん、地域ならではの自然資源を活かしながら、過去より積み上げられてきた歴史や文化・風習といった文脈を踏まえた上で、長期的目線を持って地域にとってより良い体験・交流を促すツーリズムの開発・実施に取り組む事業者にフォーカスすることで、未来へつながる旅の可能性を示したいと考えました。また、将来世代や島しょ地域の豊かな自然を構成する動植物をはじめとした地域資源をも大切なステークホルダーとして認識しながら、実用的価値や感情的価値以上に社会的価値に重点を置いたツーリズムに取り組むことの大切さを伝えたいと考えました。

つまり、地域の環境や文化・風習、様々なリソースをしっかり見つめながら、あらゆるステークホルダーの相互作用や影響を十分に考慮・理解した上で経済合理性を超えて社会関係資本や自然資本といった多様な資本を社会や地域に循環・還元させていくことがこれからのツーリズムには求められるのではないかと考えていて、多様なステークホルダーとの関わりや繋がりを大切にしながら、社会全体を良くしていきたい。そのためには多様な資本が循環し、各ステークホルダーに余すことなく届けられる仕組みが必要です。過去の事例や成功事例の引用だけではもはや通用しない状況であり、これからは豊かな想像力を働かせてより広い視野を持って取り組んでいく必要があると思っています。

東京の島で取り組む3つの事業者をご紹介

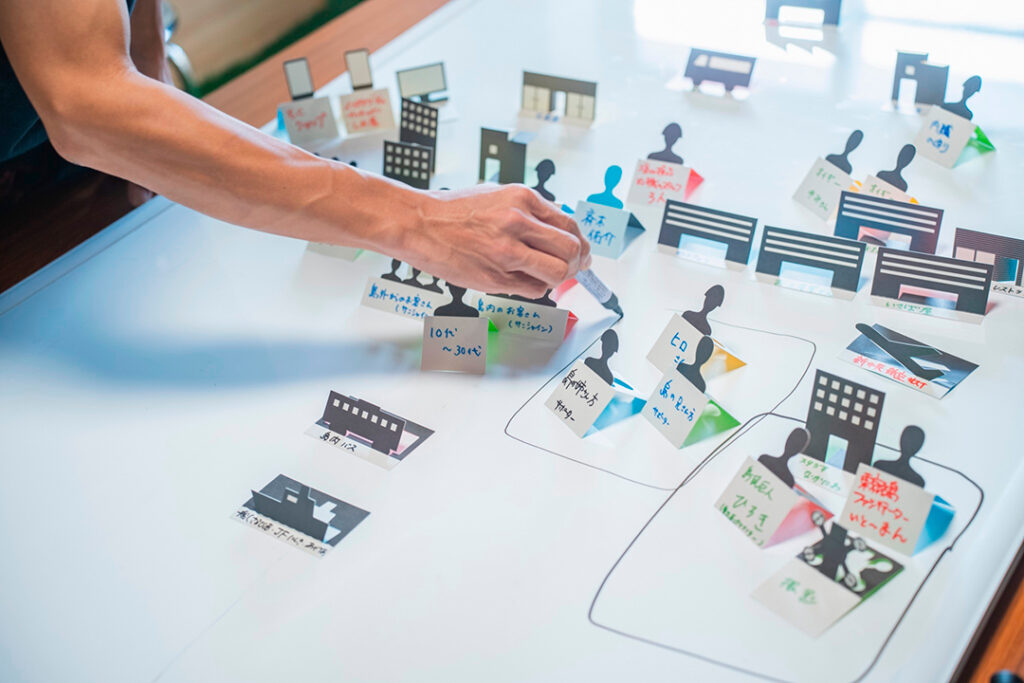

東京の島であり、富士箱根伊豆国立公園にも指定されている3つの島(伊豆大島、新島、三宅島)より、「REGENERATIVE」な兆しが見える事業者にフォーカスをあててBusiness Origami®︎※を使って紐解いていくことで見えてきた事業者の本質や未来への展開、そして課題に至るまでそれぞれ1枚のパネルにして展示、紹介しました。

※「Business Origami®︎」とは

「Business Origami®︎」は、多様な価値観を持つメンバーがひとつの卓を囲み、視覚的にイメージを共有し創造的なディスカッションを行うことで新しいサービスの全体像をデザインするためのメソッドです。

紙製のカード型ツールは2つに折ることで人型や建物、乗り物といった「折り紙」の模型を簡単につくれます。カードには具体的な名称を書き込む欄が設けてあり、ステークホルダーとその関係性を卓上に並べることでサービス構造を可視化し、全体像の理解、課題の発見・共有といった新サービスの構築に役立ちます。

引用元 Tama Art University Bureau Web

Business Origami®︎は株式会社日立製作所の登録商標です。

まずはそれぞれの島で事業に取り組む事業者と一緒にBusiness Origami®︎を使って事業モデルを紐解いていきました。ワークを通じて見えてきた事業の本質や未来への展開、課題などを取りまとめて再編集してパネル上にレイアウトしていくことで、事業の現在と今後の展開を俯瞰して見ることができるパネルに仕上がりました。

パネルには、「自然」「文化」「人」「背景」「事業」「展開」といったカテゴリーを設けてそれぞれの事業に関連するキーワードや文章を配置していきました。

『転換』ー椿は巡り、自然の循環を伝える(伊豆大島)

古くから島の生活になくてはならないものとして大切に利用されてきた椿。種を搾って油として利用したのはもちろん、畑や家屋を台風や季節風から守るために椿の木を防風林にしたり、間伐材を炭にしたり、落ちた花や実は肥料にしたり、もちろん花自体を愛でることで心の安らぎを得るなど、暮らしの中で余すことなく大切に利用してきました。

では、なぜ伊豆大島には椿が多く育っているのか?

椿の葉を見てみるとツヤツヤのピカピカで、これが天然のワックスの役割を果たしているのと、“厚い葉”、厚葉木(あつばき)が訛って「ツバキ」となったと言われるように、葉が厚いことから、潮風があたっても葉が傷つきにくかったり、たとえ噴火して火山灰が降り積もっても灰が葉に積もりにくい等、潮風や火山灰に強い葉を持つ椿の特性にありました。また、土をみると、空間(隙間)があって根が張りやすい火山灰の土壌が椿の生育に良い効果をもたらしていました。

このように環境に適応しつつ、島の暮らしにおいても役立つ椿は欠かせないものとしてたくさん育てられてきました。しかしながら、現在では管理されていない椿林の増加が目立ってきています。

ところで、伊豆大島では「姉・年上の女性」のことを「アンコ」と言いました。アンコさんは厳しい島の生活を力強く支えました。男性たちが海や山へ仕事に出ている間、女性たちは毎日“ハマンカー”と呼ばれる共同井戸へ行き水を汲んだり、薪を運んだりしながら、家や地域を守っていました。絣の着物に前垂れ、頭に手ぬぐいを被り、頭上に物を載せて運搬する姿は独特で素朴な美しさを感じさせます。

椿とアンコさんは今も伊豆大島を特徴づけるものとして広く愛されています。

島の暮らしの中で余すことなく利用されてきた椿、新たな角度からその価値を掘り起こし、本質を伝えたい

静岡県出身の杉本美佳さんは旦那さんの故郷である大島へとUターン。島内に数多く自生する椿の魅力に魅せられるとともに、暮らしの中で椿が余すことなく大切に利用されてきた島の歴史や文化を知り、その素晴らしさを多くの方に伝えていきたいと考えて活動を開始しました。

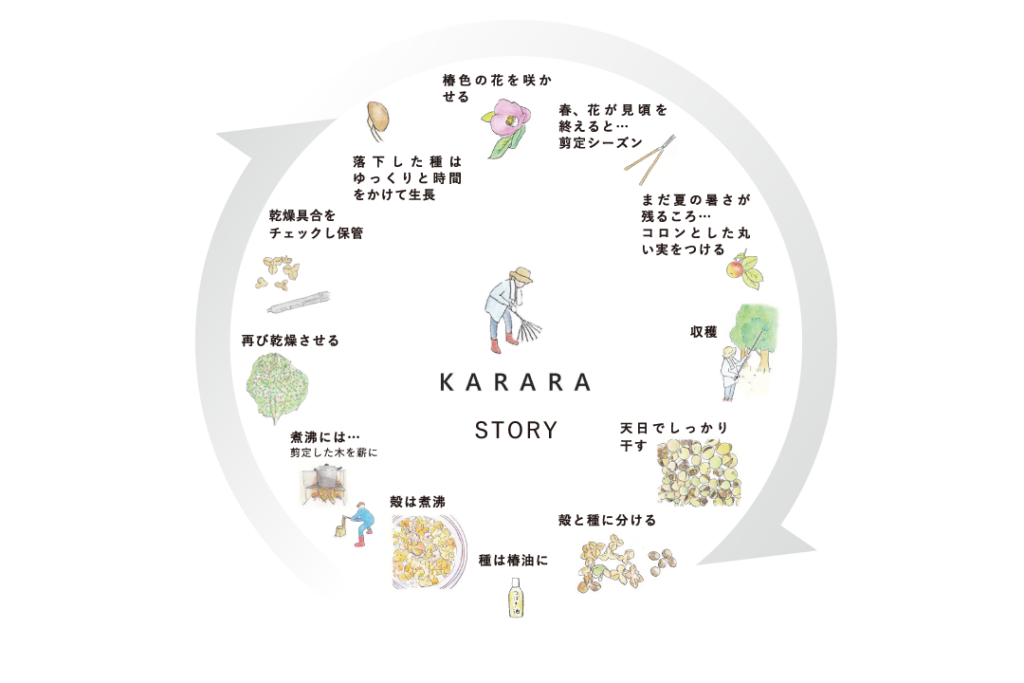

美佳さんは椿の実(殻)や種を収集してヘアゴムやフォトフレームといったクラフト制作を行っています。一言で椿の実(殻)といっても、素材として利用できるまでには多くの時間と手間がかかっており、どの工程も自然の循環を意識した環境負荷のない手作業がベースとなっています。すべての活動に自然への敬意が感じられて美佳さんの人柄や椿への愛を感じさせてくれます。工房も農作業の倉庫として利用されていた場所を再利用しており、かつての島での営みが垣間見れるような素敵な場所です。

ところで、高齢化や人口減少、産業衰退といった地方ならではの課題によって、かつての人々の日々の営みによって適正に保たれていた椿林も次第に管理されなくなり荒れていくケースが目立つようになっています。

そして、島の厳しい環境の中で生き抜くために生まれた島の日常の労働スタイルとも言えるアンコさんは、近代化とともに生活水準が高まるにつれて次第に消えていく一方、アンコさんの独特なスタイルは観光的側面として、いわばアイコン的要素に多くを占められるようになっていきました。

椿の殻を脱いだカラに込められたアンコさんの営み

椿の実(殻)を使った創作活動を行っている「KARARA」の杉本美佳さんは、椿の実(殻)や種を収集して作品作りの素材として利用しています。椿の実(殻)の部分はこれまで畑の肥料にしたり、活用されずに土に還ったり、処分されたりしていましたが、そんな椿の実(殻)に着目して有効活用することで、椿の新たな魅力を引き出すとともに、かつては余すことなく広く活用されていた椿本来の力や島民の暮らしの知恵を知っていただく機会にしたいと考えました。

KARARAの椿の実(殻)を使った作品・ワークショップの材料となる椿の実(殻)や種の下準備に伴う作業には、椿の実の収穫や、実の選別、天日干し、剪定など、かつてのアンコさんが日常的に行っていた労働と重なる部分が多く、まさにアンコさんのライフスタイルが背景に込められた新たな表現活動とも言えます。以前のBusiness Origami®︎によるワークショップによって、KARARAさんが取り組んでいる事業の新たな側面・魅力、そこから今後の可能性に気づくことができました。今後は島と椿の関係を作品制作やワークショップを通じて多くの方に知っていただくのと同様、火山島ならではの厳しい環境の中で自然発生的に生まれてきたアンコさんの独特な労働スタイルやそこから伝わる大島の風土の物語を体験コンテンツを通じて知っていただくような体験の開発・提供を目指しています。

『再生』ー令和の流人が仕掛ける塩づくり(新島)

新島は約20近い火山噴火により隆起を繰り返しながら、886年に島の南部に位置する向山(むかいやま)が噴火し、新島の大地の大部分が形成され現在の姿となりました。「新島」という名前のとおり、新しい島なのです。

そんな新島の特産である「コーガ石(抗火石)」は向山の噴火によって噴出された溶岩が急激に冷やされ固まったもので、世界中をみてもここ新島でしか採れない非常に珍しい石です。噴火の際に内部の火山ガスが噴出することでスポンジのように多孔質で粗い表面へと変化しました。表面をよく見ると白や透明などガラス質な粒子で構成されており、新島の大地はこのコーガ石の風化により細かな砂となって白く美しい海岸を形成するなど、新島を特徴づける白く美しい風景をつくり出しています。

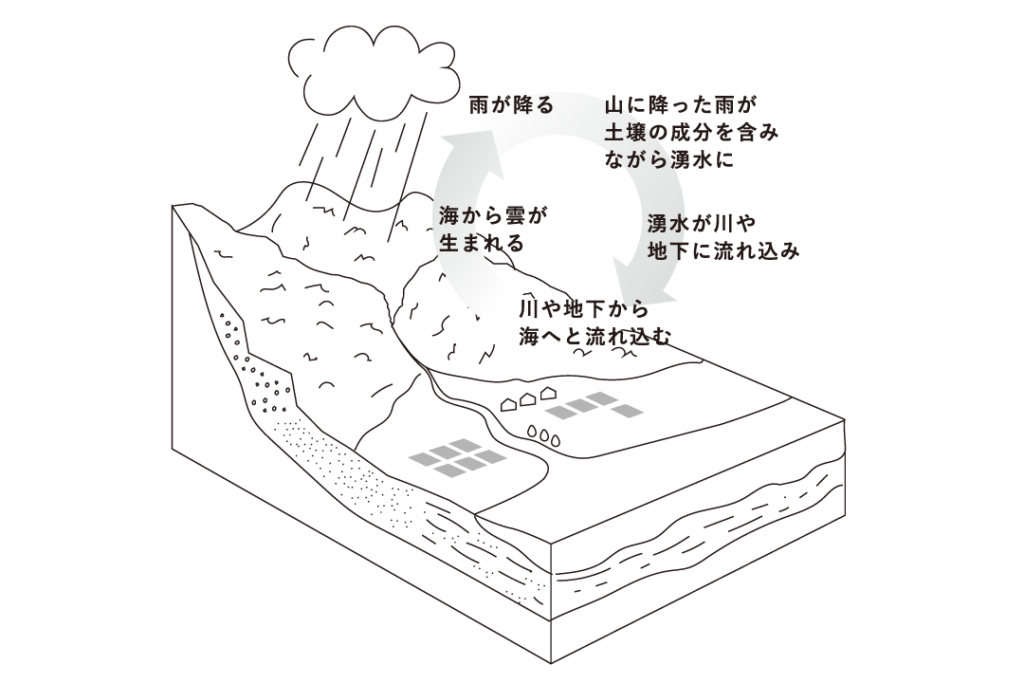

ところで、新島では米が採れないことから江戸時代には年貢として塩を幕府に納めていました。そんな貴重な塩を無駄にしないように、魚の塩干しをつくる際に魚を漬ける塩水を使いまわしているうちに魚の肉質(タンパク質)が溶け合い、発酵することで「くさや液(魚醤)」が生まれました。離島の厳しい環境の中、資源を節約する知恵と工夫が伊豆諸島独自の食文化「くさや」を生み出したのです。

もう一つ注目すべきは1668年〜1871年まで流刑地とされていた新島。島に流されてきた流人たちが病気などで亡くなると流人墓地と呼ばれる場所に埋葬されました。その墓石にもコーガ石が使われていて、敷き詰められた白砂とともに素朴ながらも優しく美しい風景を作り出しており、流人と島民の関係性や優しさがよく伝わる場所となっています。新島に流された流人は政治思想犯が多く、島の人々に読み書きそろばんや農耕技術を伝えるなど、島の教育や産業振興に大きく貢献したことで、島民にとって大切な存在となるケースも多かったことがうかがえます。

記録が見つからないほど過去に途絶えた塩づくり、食の起点であり命の源でもある塩を再びつくる

成り行きで新島に移住してきたという斉木佑介さん、それこそ流人のように、流されるがまま新島へと辿りつき、「サンシャイン」という居酒屋を受け継ぐことに。コロナ禍を機に、食についてあらためて考え、勉強する中で「塩」の大切さに気づきました。そこから導き出された新たな道は、食の基本であり、生命の基本ともなる「塩」を新島の美しい海からつくること。その後、島外の製塩所にお願いして塩づくりの修行に入りました。修行を通じて、あらゆる食の取得先である地球というフィールドや、あらゆる生命の進化のゆりかごとなった海に関心を抱くとともに、あらためて江戸末期に途絶えた新島での製塩業の復興を目指すべく、挑戦を開始しました。

「血潮が騒ぐ」挑戦を。令和の流人がつくる“血潮が騒ぐような塩づくり”

斉木さんは山口県長門市で製塩業を営む「百姓庵」さんに塩づくりを学び、新島の綺麗な海から塩を作ることをはじめました。新島の塩づくりは正確な記録が残っていないことから、何十年?もしかしたら江戸時代以来?ぶりの再生です。地球上の自然から必要な分だけの素材をいただき、自然の力を借りて、ここでしか作れないものを作ります。そして、塩はあらゆる食の起点となる調味料であり、生命の源となるとても大切なもの。黒潮ど真ん中の海、生命の根源とも言われる海から作る塩を通じて地球を感じ、体に本当に必要なものを提供していきたい。そんな想いで斉木さんは今日も塩をつくります。

血潮が騒ぐ、自然は巡る、血も巡る。

斉木さんがつくる塩、その名も「しおさいの塩」は、新島の自然が織りなす大循環の真っ只中にある海水を汲み上げ、コーガ石で囲われた鉄釜に注ぎ、薪火の力でじっくり丁寧に結晶化させてつくられています。まさに目の前に広がる力強くも美しい新島の海をそのまま結晶化させた塩です。さらに、かつての先人たちもつくっていたであろう塩づくりを復興させたストーリーからも目が離せません。その地で繰り広げられてきた生きていくための営み、そんな過去の記憶を呼び覚まし、現在の文脈の中に改めて置くことで、テクノロジーの進歩によって盲目的となっている私たちに本質的な問いを投げかけてくれています。

斉木さんが営む飲食店「サンシャイン」では、提供する料理の調味にしおさいの塩を使用しています。食を通じて生命の源であり、海そのものとも言える塩の大切さを伝え、自然の尊さや持続可能な循環を伝えていく。かつての流人たちが島民に英知を伝えてきたように、彼も令和の流人として私たちに地域において本質的に大切な営みや文化を伝えようとしているのかもしれません。

『循環』ーもったいないからはじめる地域の食堂(三宅島)

伊豆諸島の中で最も噴火の多い島として有名な三宅島は、海嶺より生まれた海底プレートが何千万年もかけてゆっくり移動し、海溝からマントル中に沈み込み、マントルを融解し誕生したマグマが地表に向かい上昇、堆積物が高さを増していくことで、やがて海上に出現、島となって誕生しました。三宅島は11世紀以降に少なくとも15回の噴火が記録されており、最近100年の間には4回の噴火活動が起きています。古来より東京諸島の中で最も噴火の多い島として有名で島民は昔から神に信心することで自然災害と向き合い生きてきました。

噴火は島民の信仰にも深く影響を与えてきました。伊豆諸島に24社ある延喜式内社(平安時代の法律などをまとめた「延喜式」の中の神名帳にのっている神社)の内、12社が集結している三宅島。未記載のものを含めると120社を超える神社があると言われています。そんな熱い信仰心とともに昔から祭りや郷土芸能も盛んで、各地区の芸能保存会や青年団などによって大切に受け継がれてきました。代表的な行事として、船霊様に新年の豊漁と安全を祈願する正月行事「船祝い」、五穀豊穣・大漁・家内安全・無病息災を祈願する「牛頭(ごず)天王祭」、2年に一度行われ、島内5地区を6日間かけて一巡りする東京都無形民俗文化財に指定されている「富賀神社大祭」があります。

食を通じて島のさまざまな営みに着目することで、余分なものとして扱われていたものに価値を見出し、新たな価値を生み出す。

片山瑠璃子さんは、洋菓子職人を養成する専門学校出身で、卒業後は都内のステーキ専門店で働いていましたが、子供の頃より何度となく訪れ思い入れのあった八丈島に移住しようと思い立ち、島暮らしをスタート。その後「地域に愛される飲食店を開業したい!」という想いを抱くようになり、その機会をうかがっていました。一方で、三宅島でゲストハウス「島家」を営んでいた伊藤奨さんは、以前より「地域の”もったいない”をつないで新たな価値を見出す飲食店をつくる」という構想をあたためていたタイミングで、しばらく活用されていなかった船客待合所の調理施設を活用できる機会を得ました。そこで、片山さんに声をかけたところ、伊藤さんの構想に共感、さらに飲食店開業という夢が実現できることから、片山さんは2023年6月に三宅島に移住。7月に三宅食堂の店長として新たなキャリアをスタートしました。

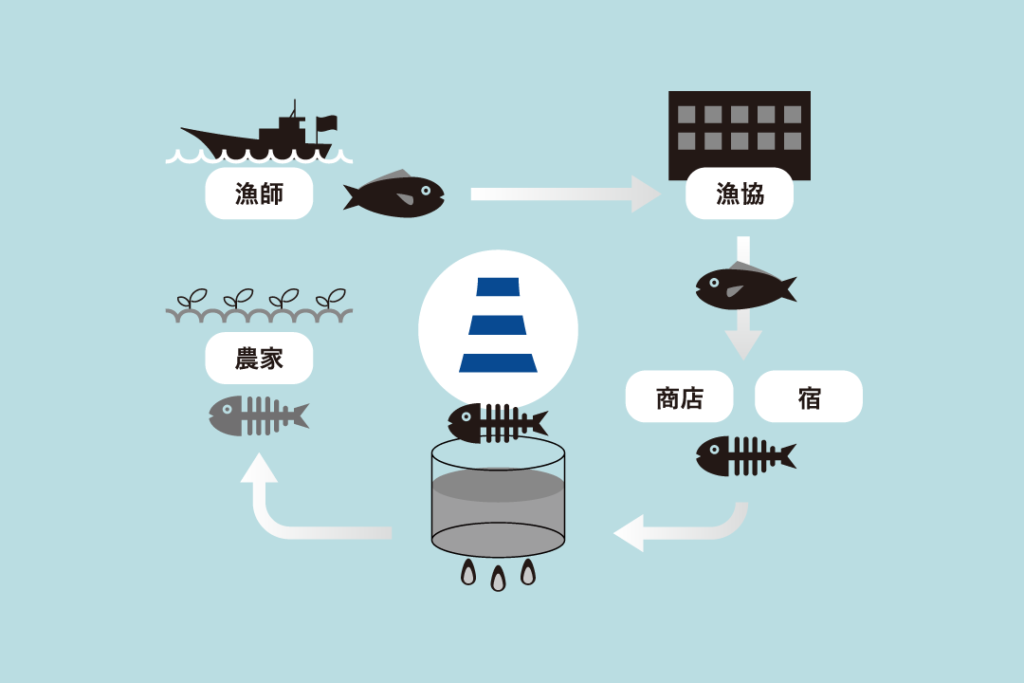

三宅島では豊富な魚種と魚影の濃さが特徴と言われる豊かな海を抱えながらも、より価値のある魚は島外へと出荷されてしまう為、新鮮で価値ある魚が島内に流通しづらい状況が生まれていました。さらに、魚を扱う飲食店や商店は高齢化等によって減少傾向にあり、観光客を惹きつける島食材の安定供給に課題を抱えています。一方で、完全に地物が食べられないわけではなく、提供している飲食店や宿、商店はもちろんあります。ただし、お刺身等、料理として提供する身の部分以外の魚のアラなどはほとんど活用されていないケースが見受けられました。また、観光に訪れた人にとって、三宅島の厳しくも豊かな自然と向き合い、危険と隣り合わせの漁を行う漁師の存在や、火山島という特徴的な環境下で農業に取り組む農家の方が日々工夫しながら生産に従事している姿を目にする機会は少なく知る由もありません。そんな状況を見つめながら三宅食堂のビジネスモデルは組み上げられていきました。

食を起点に地域を巡る物語

三宅島の玄関口でありながら、しばらく稼働していなかった阿古船客待合所(ここぽーと)2階の調理場を活用して、2023年7月7日にオープンした三宅食堂では、三宅島で獲れた地魚のアラを煮出した出汁を使った「地魚だしラーメン」が自慢のメニュー。

材料には漁師さんが三宅島の海で獲った魚が島内で流通していく中で残った魚のアラを仕入れて利用しています。地域のもったいないに光をあてて、新たな価値を生み出す。さらに煮出した地魚のガラは畑の肥料にするなど、循環を意識した事業設計を行っており、地産地消に積極的に取り組んでいます。

食を通して地域資源や個性溢れる地域プレーヤーたちの営みを伝えていきたいと考えている片山さんと伊藤さん。現在はかつてあたり前であった自給自足をベースとした島での暮らしが体験できるプログラムを開発中とのこと。例えば、薪割りからはじまって、薪を火にくべて海水を炊いてつくる塩づくりや、野菜の収穫や地物を使った料理体験等、自然の中で生きる術を身につける入門編となるような滞在型プログラムを少しずつ作り上げながら実践しています。そこには“暮らし旅”というコンセプトのもと運営されている伊藤さんのゲストハウス「島家」があるからこそ、無理のない範囲で地域のプレーヤーたちと足並みを揃えながらサービス展開していける環境が整っています。そんなディープな島暮らしが体験できるプランを通じて、参加者自身の再生力を養い、心身を回復させていくような“アクティブ版リトリート”とも言える旅が生まれつつあるのです。

Let's Share

この記事をシェアするRelated articles

関連記事

「流れ」に委ねた先で出会う、風景と人と表現の可能性

写真、グラフィックデザイン、映像制作などジャンルを横断しながら多彩な表現を追い求めるクリエーターのフルタヨウスケさん。東京でデザイナーとしてキャリアを積んだ後、・・・

2025/05/22

自分が自分であるための場所づくり

離島区に数多く存在する空き家。それらを自らの手で改修し、自分らしい空間を作って事業を始めるIターン・Uターン移住者が増えています。彼らはSNS等のツールを駆使し・・・

2022/01/05